La microglía protege el sistema nervioso central y custodia su buen funcionamiento, pero cuando la neuroinflamación defensiva que desencadena en respuesta a una agresión se descontrola, se acumulan las preguntas a las que la neurociencia busca respuestas que atajen los trastornos y enfermedades que origina.

Sabemos que las enfermedades del sistema nervioso son afecciones complejísimas que obligan a los investigadores a desplegar su arsenal neurocientífico para responder a las preguntas de por qué, cómo y cuándo se producen. Esclarecer sus causas nos pondrá en camino para encontrar tratamientos que, a falta de curarlas, por lo menos frenen su avance o alivien los síntomas de quienes las padecen.

En los últimos años se ha descubierto que la microglía juega un papel crucial en las patologías del sistema nervioso, independientemente de la causa o la región afectada. Natalia Yanguas Casás, del Instituto de Investigación Puerta de Hierro-Segovia de Arana, es experta en estas células y nos explica en esta entrada cuál es el papel que juegan en distintas enfermedades neurológicas.

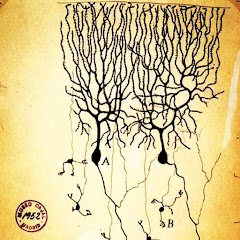

Como vimos en la carta del As de Espadas de nuestra neurobaraja, la microglía es la célula inmunitaria residente de nuestro sistema nervioso. Esto significa que es la primera línea de defensa ante alteraciones o posibles agresiones del mismo. ¿Cómo realiza estas funciones? Pues bien, primero detecta la alteración o agresión. Acto seguido, libera sustancias pro-inflamatorias para activar las células de alrededor y reclutar a otras que estén más lejos para eliminarla, en un proceso que se llama: neuroinflamación [1]. Una vez que el problema está bajo control, las células de la microglía fagocitan los restos de células (o debris) que queden en la zona y liberan sustancias antiinflamatorias para que todo vuelva al estado de equilibrio (homeostasis) anterior a la perturbación, y ellas puedan volver a su estado «vigilante».

Dada la importancia de sus funciones, es fácil comprender que el mal funcionamiento de las células de la microglía se relacione con la patogénesis de múltiples enfermedades neurodegenerativas. De hecho, a medida que envejecemos, la microglía se vuelve senescente y no es capaz de resolver con la misma eficiencia de cuando el organismo era más joven las alteraciones que ocurren en el tejido nervioso. Por eso, la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas aumenta con la edad [2].

A pesar de su diversidad y complejidad, hoy sabemos que todas las enfermedades del sistema nervioso van acompañadas de un proceso, más o menos progresivo, de neuroinflamación crónica que termina provocando la degeneración y la muerte neuronal. Sin embargo, es importante saber que la neuroinflamación es una respuesta fisiológica que generan las células de la microglía con el fin de eliminar perturbaciones del ambiente y que el sistema nervioso siga funcionando de manera óptima. Normalmente es un proceso de corta duración, pero en situaciones patológicas se vuelve crónico, porque la microglía no es capaz de resolver la perturbación y sigue liberando sustancias pro-inflamatorias al medio. Además, es posible que tampoco sea capaz de fagocitar los restos de células muertas o de proteínas mal plegadas, con lo que el ambiente se vuelve tóxico para las células sanas de alrededor.

La microglía no es la única célula que contribuye a los procesos inmunológicos dentro del sistema nervioso, porque otras poblaciones de células (como los astrocitos) pueden responder a factores patológicos e influir en las respuestas y reacciones del resto de células. Sin embargo, aquí nos vamos a centrar en el papel de la microglía en las enfermedades neurodegenerativas más comunes.

Cuando presentamos las cartas del dos al siete de bastos hablamos de la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmunitaria en la que el sistema inmunitario ataca la vaina protectora de mielina que recubre las fibras nerviosas, causando problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Los acúmulos tóxicos de mielina generan un ambiente pro-inflamatorio a su alrededor que recluta la microglía para eliminarlos. En estadios iniciales de la enfermedad, la microglía es capaz de resolver la situación y revertir la situación a la normalidad, lo que se ha relacionado con la alternancia entre brotes y situaciones de normalidad en la llamada esclerosis múltiple remitente-recurrente. Pero como el sistema inmunitario sigue atacando las vainas de mielina, la neuroinflamación se hace crónica y, si se combina con fallos en la fagocitosis de la mielina, la retroalimentación inflamatoria que se genera es cada vez más difícil de resolver, hasta que el sistema no puede hacer frente a la situación y la enfermedad progresa.

Con la publicación de las cartas del dos al siete de oros vimos que la enfermedad neurodegenerativa más frecuente y la principal causa de demencia es el alzhéimer. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de péptidos amiloideos (Aβ) que forman placas y se acumulan en el tejido cerebral, principalmente en la corteza cerebral y el hipocampo. La microglía interviene porque el péptido Aβ provoca su activación y hace que se concentre alrededor de estas placas, que sin embargo no elimina. La activación de la microglía también libera mediadores pro-inflamatorios y glutamato en la zona, lo que acaba matando a las neuronas. En función del estadio de la enfermedad, se ha visto que la microglía puede ejercer efectos beneficiosos (sobre todo en etapas iniciales), pero cuando su respuesta es deficiente, se observan problemas en la fagocitosis, en las cascadas inflamatorias e, incluso, en su metabolismo.

Otra enfermedad de importante incidencia es el párkinson, que es el paradigma de los trastornos neurodegenerativos del movimiento, aunque también produce alteraciones en la función cognitiva, cuadros depresivos y dolor. La causa principal es un déficit de secreción de dopamina en una región cerebral llamada substantia nigra pars compacta, que se produce por degeneración de las neuronas en esa zona. Además, aparecen acúmulos de una proteína llamada alfa-sinucleína (α-Syn) en estas neuronas, generando lo que en la clínica se conoce como cuerpos de Lewy. Se ha visto que la α-Syn liberada por las neuronas activa la microglía, que en esta enfermedad presenta alteraciones en genes relacionados con estrés oxidativo e inflamación y en la proteínas de degradación en lisosomas, lo que quiere decir que la microglía es capaz de fagocitarlas pero no de procesarlas. Esto deriva en la liberación exacerbada de mediadores pro-inflamatorios por la microglía. Además, se ha visto que la función de poda sináptica, que garantiza que las conexiones neuronales funcionen bien, también se encuentra alterada en la microglía de modelos animales y pacientes con la enfermedad de Parkinson.

También la ataxia-telangiectasia es una enfermedad neurodegenerativa relacionada con el movimiento. Se trata de una enfermedad hereditaria causada por una mutación concreta, que provoca una degeneración del cerebelo. Los modelos animales de esta patología han demostrado que la migración de la microglía al cerebelo es mucho más rápida de lo normal durante los estadios del desarrollo, y que también existen deficiencias de fagocitosis en esta región.

Otro tipo de enfermedades neurológicas son las enfermedades priónicas o encefalopatías espongiformes transmisibles, que están producidas por unas proteínas llamadas priones, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ). Estas patologías suelen debutar en la edad madura y evolucionan con mucha rapidez (el 90 % de los pacientes muere un año después del diagnóstico). Se ha sugerido que la microglía juega un papel crucial en el inicio de los cambios patológicos en esta enfermedad. Como en el resto de patologías con depósitos de proteínas alteradas, la microglía se sitúa alrededor de estas, y se activa para fagocitarlas y eliminarlas del medio. La degeneración neuronal en esta enfermedad se debe a una reducción en la resistencia a las agresiones de sustancias tóxicas y a un incremento en la liberación de estas y de especies reactivas de oxígeno por la microglía. Además, la microglía activada por los priones libera mediadores pro-inflamatorios en esa región, agravando la muerte neuronal.

La epilepsia es una enfermedad provocada por alteraciones en la actividad eléctrica de las neuronas. Las causas son muy variables, desde genéticas hasta traumatismos o hipoxia cerebral, pero la microglía también juega un papel importante en esta patología. Una de las funciones fisiológicas de la microglía es la poda de sinapsis aberrantes. Esto quiere decir que para que las neuronas sean capaces de transmitir la información de una a otra de una manera óptima, la microglía determina qué conexiones son importantes y cuáles no, y elimina estas últimas para dar prioridad a las primeras. Si la poda sináptica no se hace bien, aparecen alteraciones en las conexiones cerebrales que contribuyen a la patofisiología de esta enfermedad.

La enfermedad de Huntington es poco frecuente en comparación con las anteriores. Su causa es genética, y por lo tanto es una enfermedad hereditaria. En estos pacientes, y en diferentes modelos animales, se ha observado que la microglía está activada y tiene un fenotipo pro-inflamatorio, de manera que su principal contribución a esta patología es, de nuevo, la cronificación de la neuroinflamación.

Además de su papel en las enfermedades neurodegenerativas, la disfunción de la microglía aparece en otras enfermedades neurológicas como en el autismo o el síndrome de Tourette (por deficiencias en la poda sináptica o favorecimiento de la neuroinflamación en determinados estadios del desarrollo), la depresión (por liberación de mediadores pro-inflamatorios y de estrés), el síndrome de estrés postraumático (favoreciendo la inflamación), los accidentes cerebrovasculares o traumatismos (por disfunciones en la capacidad fagocítica y una mala resolución del proceso inflamatorio en algunos casos) o los tumores cerebrales (favoreciendo la migración de las células tumorales y mecanismos de escape tumoral).

Está claro que la microglía juega un papel crucial en las enfermedades del sistema nervioso, independientemente de cuál(es) sea(n) su(s) causa(s) o la(s) zona(s) afectada(s). Por eso, al igual que los astrocitos, actualmente son una diana terapéutica muy interesante. Si conseguimos modular las respuestas de la microglía será posible indicarles que hagan lo que «nosotros queramos que hagan»: desde fagocitar mejor para eliminar los acúmulos de proteínas, hasta determinar su tipo de activación (pro- o anti-inflamatoria) según el momento. De este modo podríamos cambiar el desarrollo de muchas de estas enfermedades.

¿TE HA PICADO LA CURIOSIDAD Y QUIERES SABER MÁS?

FUENTES CITADAS Y NOTAS