Marian Diamond nació para cambiar la neurociencia. Vivió fascinada por «la estructura más maravillosa de la Tierra», capaz de hacernos ser lo que somos: el cerebro. Enamorada de ese objeto, que llevaba a sus clases dentro de una sombrerera, sus investigaciones demostraron algo que Cajal ya intuyó a finales del siglo XIX: la plasticidad cerebral y el importante papel de la neuroglia. Ella misma fue el mejor ejemplo de que para mantener en forma el cerebro hay que usarlo y aderezarlo con cinco ingredientes: buena alimentación, ejercicio físico, desafíos, novedad y…¡¡¡amor!!!

«El cerebro es la más milagrosa masa de protoplasma del mundo y, quizá, de toda la galaxia. Su potencial es virtualmente desconocido» (Marian Diamond)

Marian Diamond nació el 11 de noviembre de 1926 en Glendale, California (EE. UU.) y fue la menor de seis hermanos. Su padre, Montague Cleeves, trabajaba como médico y su madre, Rosa Marian Wamphler, dejó sus estudios doctorales para criar a la prole de ambos. La familia vivía en un veraniego entorno rodeada de árboles frutales, cabras y gallinas.

Diamond hablaba del cerebro humano como

si fuera la mayor joya existente en el universo. Y así era para ella. Una

visita con su padre al Hospital del Condado de Los Ángeles sembró la semilla que no dejaría de crecer en toda su vida. La neurocientífica tenía 15 años por aquel entonces. Caminaba al lado

de su progenitor pasando las habitaciones cerradas del pasillo por el que

avanzaban. Pero una de esas puertas estaba entreabierta. Allí, puesto sobre una

mesa como un trofeo, había un cerebro humano. Era el primero que la joven

Marian veía. «Esas células pueden crear

ideas», pensó. Una noción que resultó más que suficiente para que la investigadora

supiera que, si estudiaba algo, estudiaría cerebros.

Así que Diamond se matriculó en la Glendale

Community College para luego pasar a la Universidad de California (Berkeley, EE. UU.) en 1946. Ese sería su hogar durante las próximas décadas. Allí cursó su

doctorado en anatomía convirtiéndose, en 1953, en la primera mujer en conseguirlo en aquel centro.

Diamond compaginó sus estudios de doctorado con su labor como docente, desarrollando una pasión de por vida. También en

este ámbito desafío al machismo imperante. Diamond fue a la primera mujer profesora

de ciencias en la Universidad de Cornell (EE. UU.) donde enseñó biología humana

y anatomía comparada hasta 1958. De ahí, llevaría sus enseñanzas a la

Universidad de California (San Francisco., EE. UU.) para luego regresar a

Berkeley en 1960.

En Berkeley continuó con sus clases, a la

par que con sus estudios en anatomía cerebral. La obsesión por el

cerebro de Marian Diamon fue tal, que cambió la idea que se tenía de este órgano y revolucionó el panorama de la neurociencia.

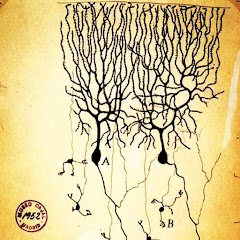

Aunque las primeras especulaciones de Cajal acerca de que el aprendizaje exige la formación de nuevas conexiones entre neuronas datan de 1894, en la década de 1960 el cerebro seguía viéndose como algo estático, determinado genéticamente y sin posibilidad de cambio a lo largo de la vida. Marian Diamond se propuso demostrar lo contrario, pues estaba al tanto de un estudio que establecía la existencia de cambios químicos en el cerebro adulto de mamíferos y se planteó la posibilidad de que también se produjeran en él cambios físicos estructurales.

«Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro» (Santiago Ramón y Cajal)

La científica se había unido a un equipo de tres investigadores en Berkeley que buscaba pruebas de que el cerebro se veía afectado por el medioambiente y no estaba únicamente predeterminado por la genética. El grupo lo formaban los psicólogos David Krech y Mark Rosenzweig, y el químico Edward L. Bennett. Diamond completó el cuarteto convirtiéndose en la anatomista de un equipo que trabajó codo a codo los siguientes 15 años.

Marian ideo unos experimentos muy sencillos, pero efectivos, para su investigación. Crio ratas en diferentes entornos. Algunas convivían en comunidad en una gran jaula —las ratas son unos animales muy sociales que disfrutan de la compañía tanto como nosotros— y rodeadas de juguetes. Un verdadero parque de atracciones para ratas 😉. Otras vivían solas en una jaula reducida y sin nada para entretenerse. La pregunta que se hizo Diamond fue: ¿Qué producen cada uno de esos entornos en el cerebro de las ratas?

Los resultados tardaron años, pero fueron espectaculares. Con enriquecimiento —juguetes, compañía y espacio— el

cerebro aumentaba sus dimensiones y con empobrecimiento, decrecía. El hallazgo implicaba que el órgano no está completamente determinado al nacer.

Había oportunidad para el cambio: era plástico.

¡Esto era algo que no se había visto nunca! Diamond corrió por el campus

para enseñarle los resultados a Krech. «Esto cambiará la ciencia», le dijo el

psicólogo.

El artículo del resultado de la

plasticidad en el cerebro de las ratas se publicó en 1964. Las mujeres eran una rara avis en la investigación,

de modo que David Krech escribió el nombre de Marian Diamond al final y entre paréntesis. Su argumento era que nunca había escrito con una

mujer y que no sabía qué había que hacer. Afortunadamente, recapacitó tras la

llamada de atención de ella y puso a Diamond como primera autora.

Las investigaciones de Marian tambalearon, resquebrajaron y pusieron patas arriba la concepción imperante sobre el cerebro. Aunque calar con semejante revolución en los cimientos de la neurociencia de ese momento no fue fácil. Para la gente de la época no tenía ningún sentido que el cerebro hubiera cambiado a causa del entorno por una cosa llamada «plasticidad». Era toda una revolución del paradigma imperante.

|

| imagen extraída de: https://www.youtube.com/watch?v=DtACi3Ht7Ro |

Además de iniciar un campo de conocimiento e investigación, Diamond también impulsó de forma indirecta un cambio cultural. El concepto de entorno enriquecido es algo que cualquiera se ha aplicado o puede ver ejemplos de ello: bebés con juguetes en los que tienen que aprender a encajar formas, adictos a los sudokus para mantener la mente activa o eso de «salir de la zona de confort». Diamond estableció incluso los cinco ingredientes de la receta para tener la «mejor versión posible» del cerebro: una buena dieta, ejercicio físico, desafíos, la novedad y el amor.

La incorporación del quinto ingrediente, el amor, llegó por una

necesidad metodológica: para estudiar la plasticidad en el envejecimiento

necesitaban experimentar con ratas mayores de las que disponían en su laboratorio. Pero no conseguían más que ratas de unos 600 días (equivalentes a unos 60 años

humanos). Les faltaba amor. Así que empezaron a darles un trato cuidadoso y

cariñoso. Consiguieron de esta forma que algunos ejemplares vivieran hasta los 900

días (unos 90 años humanos). Y a esa edad comprobaron que las ratas aún mostraban cambios en el cerebro gracias a la neuroplasticidad, otro hito para la ciencia. Estos resultados se publicaron en 1985.

El cerebro de Einstein y las células

gliales

Como amante de los cerebros, la

científica no pudo evitar fijarse en el cerebro más cotizado de la historia: el

de Albert Einstein. Diamond leyó en la revista Science que el cerebro

del físico estaba conservado y guardado en tarros de cristal. Así que preguntó si podía coger cuatro

pedazos en los que estudiaría una serie de áreas que podría comparar con las de cerebros de seres humanos de inteligencia normal. Le dijeron que sí.

En 1984, 29 años después de la muerte de Einstein, Marian Diamond y sus colegas fueron los primeros en publicar una investigación sobre el cerebro del científico. Encontraron que no había algo así como unas neuronas especiales que lo hubieran convertido en un genio. En cambio, sí observaron que las células de la glía eran mucho más abundantes en uno de los cuatro pequeños fragmentos estudiados. Como era de esperar, estos resultados no estuvieron exentos de polémica, pues la metodología científica tenía cierta limitaciones, pero tuvo el mérito de subrayar la enrome importancia de las células de la neuroglía, unas células que ya nadie considera como simples asistentes de las neuronas sino, más bien, como elementos fundamentales de la cognición. De hecho, como ya explicamos en la entrada del As de Copas, en la actualidad se sabe que los astrocitos comunican a través de un sistema de señales de calcio.

Desde que Pío del Río-Hortega describiera la microglía y la oligodendroglía a principios del siglo XX se ha ido avanzando en el conocimiento de la neuroglía. Ahora sabemos que tiene un papel relevante en aspectos clave del funcionamiento cerebral, como son las funciones cognitivas.

|

| Células gliales procedentes de células madre marcadas en el cerebro de ratón con códigos de color únicos (Dra. Laura López Mascaraque, Instituto Cajal, CSIC) |

Una apasionada (y famosa) docente

Marian se hizo famosa como profesora porque siempre llevaba a sus clases una sombrerera de colores. Con un hipnótico

ritual, la científica abría la sombrerera, se ponía los guantes de látex que

dejaba preparados en su interior y abría un recipiente del que extraía el que

para ella su mayor tesoro: un cerebro humano. Lo sacaba para sostenerlo en

la palma de la mano, hablando de él con una fascinación que el paso de los años

nunca mermó.

Las clases de Diamond

hacían reír, pensar, reflexionar, cuestionar… Tal vez ese fuera el secreto de

su éxito, que se extendió mucho más allá del aula —la profesora recibía correo

de todo el mundo agradeciendo sus lecciones—. En 2005, la universidad de

Berkeley colgó en Youtube el curso de Introducción a la Anatomia de Diamond.

Sus más de cuatro millones de reproducciones lo convirtieron en el segundo

curso en línea más popular del mundo, por detrás de Moral Reasoning de la

Universidad de Harvard. Actualmente está entre las 10 docentes más vistas en la red.

En junio del 2014, Marian se despidió de su despacho en Berkeley. A sus 87 años, la científica llevaba enseñando apasionadamente desde

1954. Durante esos 60 años, Marian hizo vibrar directamente con su ciencia a unos 60 000 estudiantes, e indirectamente a los millones de personas que vieron y siguen viendo sus

vídeos.

Fue, y será recordada, como una vital y competente profesora, como ella misma indicó que le gustaría serlo, a la que le encantaba compartir conocimientos y experiencias con sus alumnos y ofrecerles información que les resultara útil.

De alegría y pasión contagiosa, Diamond decía que había pasado «más de 60 años estudiando el cerebro» y «de pura alegría.»

EL CONTENIDO DE ESTA ENTRADA FUE REALIZADO EN COLABORACIÓN CON LEYRE FLAMARIQUE, DENTRO DEL PROGRAMA DE AYUDAS CSIC-FUNDACIÓN BBVA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

FUENTES CONSULTADAS

Luna Productions (2016). My Love Affair with the Brain. The life and science of Dr. Marian Diamond. Disponible en: https://vimeo.com/417009456?

Sanders, R (28 de julio, 2017). Marian Diamond, known for studies of Einstein’s brain, dies at 90. Berkeley News. https://news.berkeley.edu/

Diamond, M. C., Johnson, R. E., Protti, A. M., Ott, C., & Kajisa, L. (1985). Plasticity in the 904-day-old male rat cerebral cortex. Experimental Neurology, 87(2), 309-317. https://doi.org/10.1016/0014-

The New York Times (18 de abril, 2010) What They’re Watching https://www.nytimes.com/2010/

Geoffrey Neill. Marian Diamond on Building a Better Brain. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?

Webcast-legacy Departmental. Integrative Biology 131. Marian Diamond full course. Disponible en : https://www.youtube.com/watch?

Diamond, M. C., Krech, D., & Rosenzweig, M. R. (1964). The effects of an enriched environment on the histology of the rat cerebral cortex. Journal of Comparative Neurology, 123(1), 111-119. https://doi.org/10.1002/cne.

Diamond, M. C., Scheibel, A. B., Murphy Jr, G. M., & Harvey, T. (1985). On the brain of a scientist: Albert Einstein. Experimental neurology, 88(1), 198-204. https://doi.org/10.1016/0014-

Gamundí, A. G., & Gamero, A. F. (2006). Santiago Ramón y Cajal: 100 años después. Universitat Illes Balears.

OTROS ENLACES INTERESANTES:

Los colaboradores de Marian Diamond:

Mark Rosenzweig https://es.abcdef.wiki/wiki/Mark_Rosenzweig_(psychologist)

David Krech https://es.abcdef.wiki/wiki/David_Krech

Edward L. Bennett https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Edward-L-Bennett-38912323

Canal YouTube Cerebrotes, de Clara García, serie Neuromitos

¿Es verdad que no se pueden formar neuronas nuevas en el cerebro adulto? https://www.youtube.com/watch?v=Kt86gcwAD3c

La neuroplasticidad:

¿Qué es la neuroplasticidad? https://academianeurona.com/neuroplasticidad/

DeFelipe, Javier (2006). Brain plasticity and mental processes: Cajal again. Nat Rev. Neurosci. 2006 Oct;7(10):811-17.

Entrevista a Álvaro Pascual-Leone en El País (Jessica Mouzo, 13.03.2017): Tu cerebro cambia con cada cosa que piensas, incluso aunque no la digas https://elpais.com/elpais/2017/03/08/ciencia/1489000861_407908.html

Origen y desarrollo de la neuroplasticidad (1) https://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/100/posts/origen-y-desarrollo-de-la-nocin-de-neuroplasticidad-1-15679#:~:text=Origen%20y%20desarrollo%20de%20la%20noci%C3%B3n%20de%20neuroplasticidad,uso%20repetido%20a%20trav%C3%A9s%20de%20los%20h%C3%A1bitos%20conductuales.

Origen y desarrollo de la neuroplasticidad (2) https://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/100/posts/origen-y-desarrollo-de-la-nocin-de-neuroplasticidad-2-15704

Canal YouTube Cerebrotes, de Clara García

- Neuromitos: ¿Es verdad que no se pueden formar neuronas nuevas en el cerebro adulto? https://www.youtube.com/watch?v=Kt86gcwAD3c

- ¿Por qué las neuronas no pueden dividirse? https://www.youtube.com/watch?v=-kef23WOWPM&t=68s

Neuroplasticidad y neuroplasticidad en acción: https://www.youtube.com/watch?v=DtACi3Ht7Ro

Neurorreparación. Entrevista a José Ramón Alonso (neurocientífico y catedrático de la Universidad de Salamanca) https://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/100/posts/jos-ramn-alonso-pea-neurorreparacin-17192